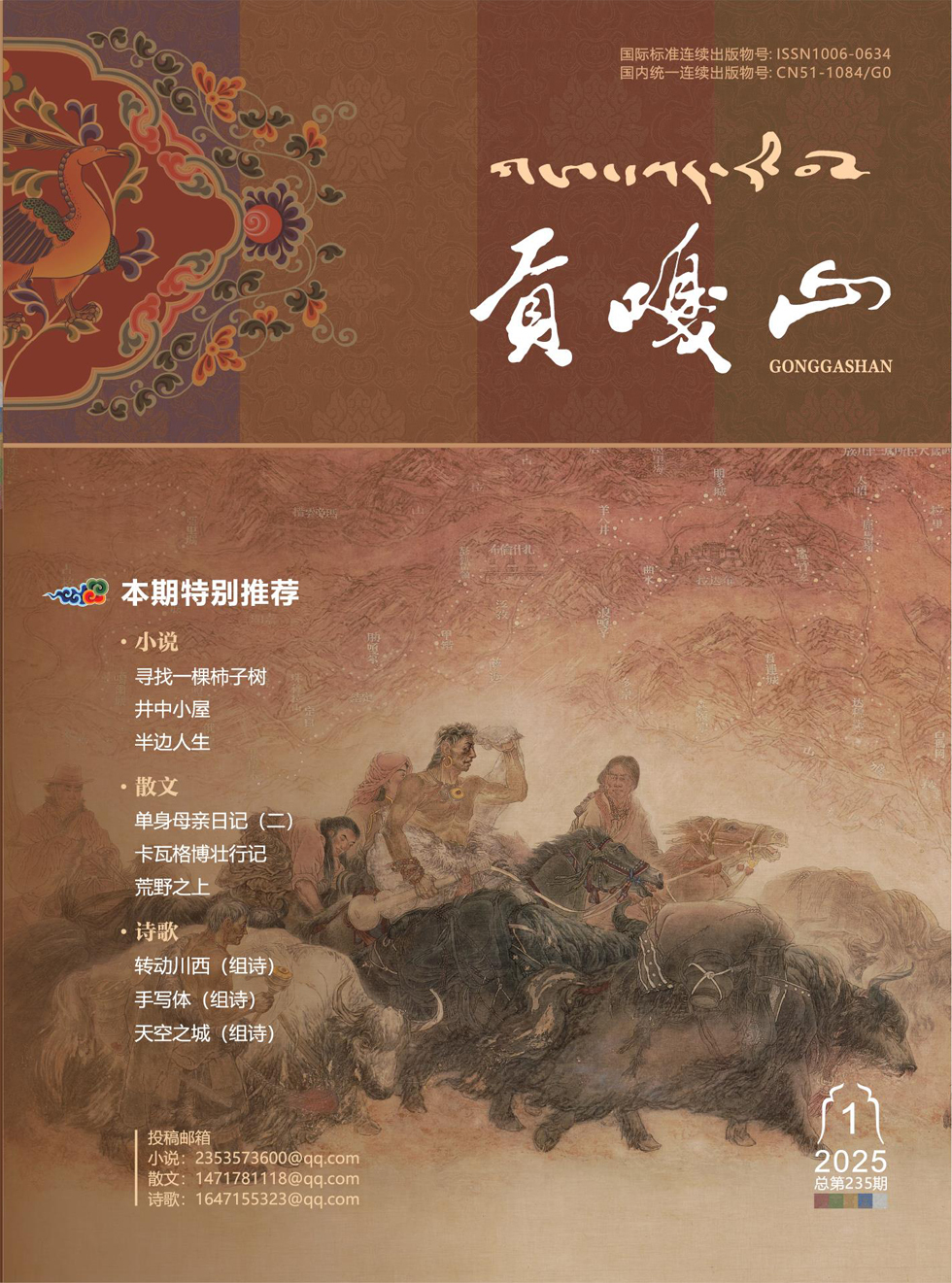

目录

快速导航-

小说 | 寻找一棵柿子树

小说 | 寻找一棵柿子树

-

小说 | 井中小屋

小说 | 井中小屋

-

小说 | 半边人生

小说 | 半边人生

-

小说 | 盛暑

小说 | 盛暑

-

散文 | 单身母亲日记(二)

散文 | 单身母亲日记(二)

-

散文 | 卡瓦格博壮行记

散文 | 卡瓦格博壮行记

-

散文 | 荒野之上

散文 | 荒野之上

-

散文 | 老父亲

散文 | 老父亲

-

散文 | 南方的雪

散文 | 南方的雪

-

散文 | 铁匠、篾匠、泥水匠

散文 | 铁匠、篾匠、泥水匠

-

散文 | 俄色树下

散文 | 俄色树下

-

散文 | 我的故乡德格竹庆

散文 | 我的故乡德格竹庆

-

诗歌 | 转动川西(组诗)

诗歌 | 转动川西(组诗)

-

诗歌 | 手写体(组诗)

诗歌 | 手写体(组诗)

-

诗歌 | 天空之城(组诗)

诗歌 | 天空之城(组诗)

-

诗歌 | 秋的笛声(组诗)

诗歌 | 秋的笛声(组诗)

-

诗歌 | 过成云的生活(组诗)

诗歌 | 过成云的生活(组诗)

-

诗歌 | 雾天前奏(外二首)

诗歌 | 雾天前奏(外二首)

-

诗歌 | 姐姐(外一首)

诗歌 | 姐姐(外一首)

-

诗歌 | 最后的十月

诗歌 | 最后的十月

-

诗歌 | 忆

诗歌 | 忆

-

报告文学 | 路魂(节选)

报告文学 | 路魂(节选)

-

报告文学 | 2024年《贡嘎山》杂志年度作品暨授奖词

报告文学 | 2024年《贡嘎山》杂志年度作品暨授奖词

登录

登录