目录

快速导航-

开篇作品 | 短篇小说两题

开篇作品 | 短篇小说两题

-

小说平台 | 过坎

小说平台 | 过坎

-

散文空间 | 我妈和她的宠物们

散文空间 | 我妈和她的宠物们

-

散文空间 | 有风吹过

散文空间 | 有风吹过

-

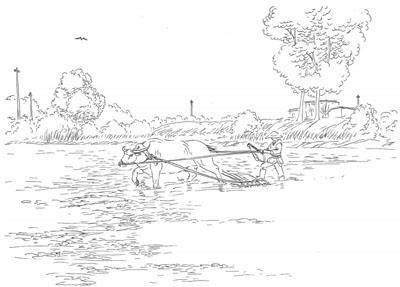

散文空间 | 父亲和田

散文空间 | 父亲和田

-

诗歌广场 | 也许不信(外五首)

诗歌广场 | 也许不信(外五首)

-

诗歌广场 | 马蹄河上(外六首)

诗歌广场 | 马蹄河上(外六首)

-

诗歌广场 | 走过博南山(组诗)

诗歌广场 | 走过博南山(组诗)

-

诗歌广场 | 在人间(组诗)

诗歌广场 | 在人间(组诗)

-

诗歌广场 | 远去的村庄(组诗)

诗歌广场 | 远去的村庄(组诗)

-

诗歌广场 | 苍洱诗萃

诗歌广场 | 苍洱诗萃

-

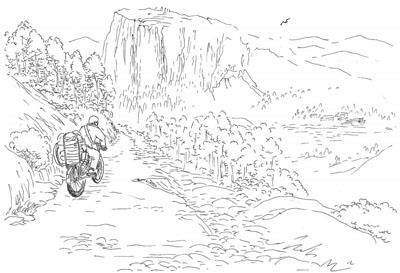

大理旅游 | 重走米甸红军路

大理旅游 | 重走米甸红军路

-

大理旅游 | 漫行苍洱间

大理旅游 | 漫行苍洱间

-

大理旅游 | 大理古城的柔软时光

大理旅游 | 大理古城的柔软时光

-

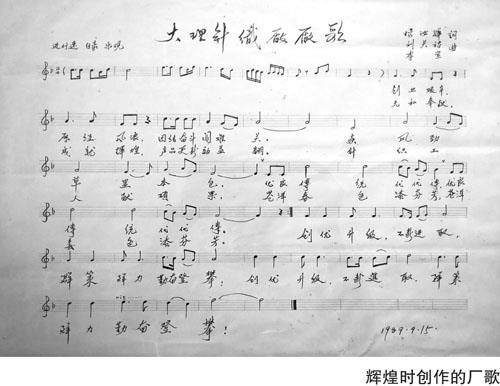

大理记忆 | 大理针织厂的回忆

大理记忆 | 大理针织厂的回忆

-

大理讲坛 | 家在白崖

大理讲坛 | 家在白崖

登录

登录